あまり知られていない長野県の南信州、木曽南部のご紹介をします。

2009年 05月 26日 の記事 (1件)

バイオエタノールガソリン製造方法には二つの方式があり、バイオエタノールとガソリンの直接混合方式(世界生産の7割を占めるアメリカ、ブラジルの方式)と、日本石油連盟が主張しているETBE混合方式(量は少ないがEUでも採用)について、どうして石油連盟がETBE方式に固執するかを推測させる記事がありましたのでご紹介します。 お話はアサヒビール株式会社豊かさ創造研究所石田哲也さんによる「 バイオエタノールは本当にいいものなのか?〜食糧問題とバイオエタノール」でお話された内容です。 →以降は質問に対する石田さんの回答です。赤太文字は筆者が変更しました。< 石連がETBEを推奨する理由は→エタノールは親水性なので、エタノールが混合されたガソリンに大量の水が混入した場合に、水層にエタノール分が移行してしまう場合がある(相分離という)。ETBEはエタノールとイソブテンの化合物で疎水性であるため相分離を完全に防ぐことができる。ただ、我々は高温多湿な沖縄でE3の製造も行っているが、相分離など1回も無く、分析値的にもE3中の水分は1000ppmを大きく下回っている。ETBEを製造できるのは限られた施設(一部の製油所)だけなので、そこまでバイオエタノールを運んでETBEにすることは地産地消とかけ離れているのではないだろうか。バイオエタノールを自動車に使うと何か不都合があるか→ブラジルでもアメリカでも問題は起こっていない。米国に輸出されている日本車もE10で問題は発生していないので、日本でも今のままでE10までは大丈夫と考える。古い車には、部品の中でエタノールに弱い部位(ガスケットなど)があるものがある。

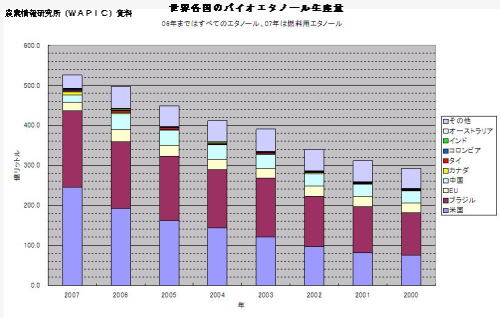

詳細は、暮らしとバイオニュースでご覧ください。 これによりますと石油連盟が日本中どこでもできるバイオエタノールの直接混合を認めないのは、ETBEという混合方式なら現在の系列を維持できるという石連にとってのメリットを手放したくないためではないかと疑ってしまうのは私だけの推測でしょうか。石油連盟が直接混合方式をだめとする理由は、上記アサヒビール研究者の発言でも問題ないということですし、下記のような資料でも 世界では500億トンも作っているのに、日本では古い資料ですが、30KL。ちょっとふざけないでよと言いたいところです。

直接混合方式が採用されたら、あらゆる所で山や川、海で取れる繊維植物からガソリンの代わりになるバイオエタノールを作ることができ、石油代が外国に流出するのを少なくでき、既存農家でも、ほぼ無限にある植物を刈り取ってエタノールに変えるため現金収入ができ、国のお荷物になるのではなく、日本再生の根幹ともいえるエネルギー供給の重要な役割を果たす中で潤っていくことができるのです。また、農業志向の人でも、農業がすぐできると言うものではなく、3年から4年はかかりますから、その間、先ずは農林業の基礎である草刈、間伐などで現金収入を得ながら本格的な農林業を習得していくと言う方法を取ることができます。

昔から言われることですが歴史上のある時期、国の中核をなしていた産業でも歴史の流れの中でその座を失うときが来ます。たとえば繊維業界、今は力を失っています。政治の世界でも、戦後60年余年政界の中心にいた自民党も今では公明党の熱い支援を受けて漸く座を保っていますが、これも時間の問題だと思います。

石油業界も自民党の下野に伴いその座を失ってくれないことには、日本はもう過去のようにアメリカのバブルに頼ることはできませんし、追いつきつつあるBURICS(ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China))、VISTA(ベトナム(Vietnam)、インドネシア(Indonesia)、南アフリカ(South Africa)、トルコ(Turkey)、アルゼンチン(Argentina))諸国(をいつまでも抑え続けることは不可能になり、それこそ戦前の生活レベルになってしまうことでしょう。 現にGDP比では日本は世界の18番目の国になってきているのですから。

上記グラフは、農業情報研究所(WAPIC)作成グラフです。グラフURLは、世界各国のバイオエタノール生産量。

上記グラフからも、日本の取り組みがいかに遅れているかが分かります。

|

|